Ana Parra.

¿Por qué hay temporadas en las que en televisión se emite el mismo tipo de programas, la cartelera se inunda con el mismo género cinematográfico y en literatura la temática es muy parecida? Esto se llama moda y es muy interesante observar cómo, en un determinado momento de la historia (a partir de finales del siglo XVIII), la figura literaria del doble eclosiona y adquiere una profundidad que hasta entonces no tenía.

Los dobles, como si fueran la conciencia de mano a la que aludía Markheim cuando se mira en el espejo, vienen a mostrarnos las contradicciones del ser humano: esa porción de nosotros mismos que permanece oculta, reprimida y que necesita salir a la luz, aunque sea de manera ocasional, para mostrarnos que la identidad es más compleja y lábil de lo que se suponía en la Modernidad; la naturaleza animal de la que somos parte y que, si queremos formar parte de la sociedad, es conveniente tenerla sometida y no mostrar al animal que llevamos dentro; un cuerpo que nos determina y que es nuestro escaparate frente al mundo. La vida es insatisfactoria y los dobles van a poner de manifiesto ese malestar. Como en botica, hay dobles para todo.

La vida está llena, o eso tendemos a pensar, de oportunidades perdidas u ocasiones frustradas. No conozco a nadie que en algún momento determinado no se haya preguntado el motivo por el cual decidió seguir un camino y no otro. Y, sobre todo, qué hubiera pasado con la opción desechada. El escritor alemán Jean Paul fue el inventor de la palabra Doppelgänger y dotó al concepto de doble de mayor contenido filosófico. No es un escritor fácil, sus obras destilan ironía (él mismo se introduce como personaje de sus obras para opinar) y sus finales, aparentemente felices, dejan al lector con un sabor agridulce porque las opciones elegidas no implican una felicidad o infelicidad absolutas. Tanto en Siebenkäs: Bodegón de frutas, flores y espinas o Vida conyugal, muerte y nuevas nupcias del abogado de pobres F. St. Siebenkäs —obra en la que aparece el concepto (en un pie de página) — como en La edad del pavo, los dos protagonistas representan diferentes opciones vitales: uno de ellos asume una identidad más convencional que le permite integrarse en la sociedad y el otro reivindica su libertad individual separándose de lo socialmente aceptado. Esto es, o renuncias a parte de la libertad para formar parte de la sociedad o decides actuar libremente, lo que implica estar al margen, vivir en soledad. Henry James, en un cuento corto titulado La esquina alegre, pone a su protagonista en esa tesitura y el doble le muestra cómo hubiera sido su vida si no se hubiera marchado.

Otras veces, y ante el temor de equivocarnos en nuestras elecciones, dejamos que sean otros los que decidan por nosotros y nos dejamos llevar. Si en el caso anterior las elecciones propias generan una angustia y un desasosiego interno al sentir que nos hemos podido equivocar, en este caso, nos sentimos como si fuéramos autómatas o simples marionetas y que es otra mano la que controla los hilos de nuestra vida. También puede pasar que, por más que se intente, son elementos externos los que deciden por el individuo. En este caso, el sentimiento de alienación y de rechazo hacia uno mismo es total, pues se vive una vida que ni se quiere ni se ha elegido, ni se puede eludir. La mente se desvincula del cuerpo y este pasa a ser máquina. E.T.A Hoffmann en Los autómatas y El hombre de la arena hace de los autómatas seres perfectos, pero sin alma y la pista la dan sus ojos sin vida que producen inquietud. Realizan su trabajo admirablemente, pero no tienen alma. Al fin y al cabo, son meras máquinas. No solo los autómatas, sino que, más adelante, serán los robots (término acuñado por Karel Kapec en su obra R.U.R.) los que harán patentes las consecuencias de la industrialización: el hombre anula su alma racional y se convierte en un mecanismo sustituible por otro. Charles Dickens en Tiempos difíciles evidencia esta situación.

Hay un elemento que también reflejan los autómatas y es el extrañamiento de la mente frente al cuerpo. El cuerpo nos determina, es nuestra carta de presentación ante los otros y, frente a la mirada del otro, podemos ser cosificados y, como los autómatas, ser convertidos en objetos. Si hay un personaje en la literatura que muestre más claramente esta situación es la criatura de Frankenstein. Leer Frankenstein es ver cómo en la figura de la criatura se encuentran los anhelos y angustias en la creación de la propia identidad. Necesitamos del otro para confirmarla, porque, si no es reconocida, es una identidad fallida. La criatura encuentra rechazo por su aspecto físico ya que no entra en los cánones establecidos y por buena que esta sea, si los otros no la ven así, la identidad se viene abajo. ¿Será que la identidad no es inherente al hombre, sino que es una imposición social? ¿Y que el cuerpo condiciona más de lo que pensamos?

Por otro lado, ¿y si ante tanta imposición social nos abandonamos a las pasiones, a nuestros propios impulsos y dejamos que nos dominen? Negar las facetas oscuras del individuo hace que surjan con más fuerzas y nadie como Robert Louis Stevenson para mostrarnos la fascinación que despierta ese lado “oculto”. Si bien su obra más conocida en este sentido es El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, en El barón de Ballantrae, Markheim, o incluso en La Isla del Tesoro también se encuentran modulaciones del doble, aunque no se presenten de forma tan clara. Stevenson plantea una indagación sobre el bien y el mal, sus relaciones y permeabilidad mutua, ya que ambas son irrenunciables. De igual manera, tampoco se puede negar nuestra naturaleza moral, nuestra conciencia, porque, como en el William Wilson de Poe, puede objetivarse y convertirse en el doble que nos señala con el dedo.

En definitiva, nadie como el doble para poner el dedo en la llaga y expresar las dudas e inquietudes del individuo sobre sí mismo. Si en los ochenta triunfó la serie de libros “elige tu propia aventura”, este verano proponemos “elige tu propio doble”. Que disfruten con la lectura.

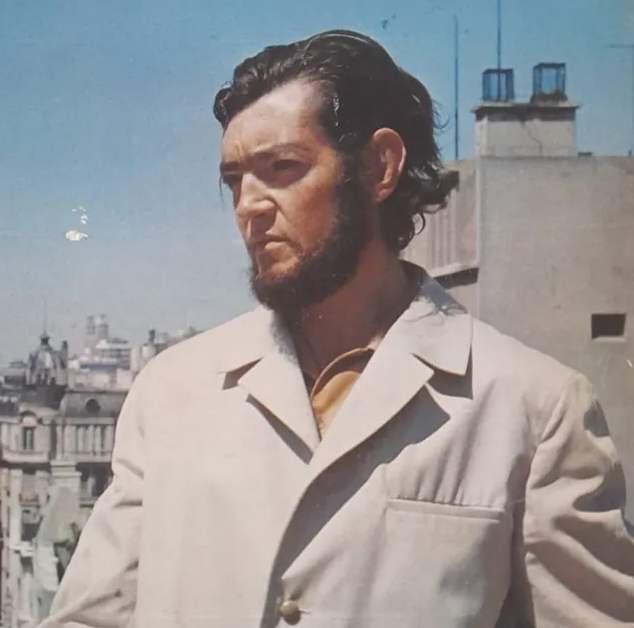

Imagen de portada Vince Fleming