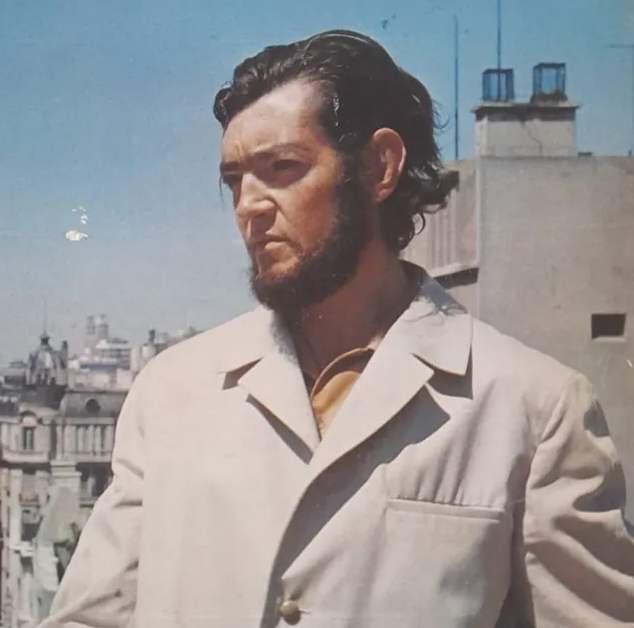

Cristina Fernández

A lo largo de la historia muchos escritores nos han regalado relatos y reflexiones sobre todo tipo de epidemias. A continuación, os ofrecemos una selección de novelas que además de ocuparse de este tema, destacan por su calidad literaria:

El Decamerón, de Boccaccio, es un libro de cuentos escrito entre 1348 y 1353, que ha trascendido por su espíritu humanista y la novedosa exaltación de la dimensión terrenal de la vida. En su época, se convirtió en un superventas y su naturaleza libidinosa y anticlerical lo llevó a estar en la lista de los libros prohibidos por la Inquisición. El relato se inicia con la descripción desgarradora de las brutales consecuencias de la peste que asoló Florencia en el siglo XIV. Después la historia se centra en diez jóvenes, siete mujeres y tres hombres, que se refugian en la bucólica villa Palmieri, a las afueras de Florencia, y que deciden pasar su tiempo narrando cuentos. Éstos son un canto a la vida y a la libertad y están llenos de cinismo, irreverencia e ingenio, siendo el placer el valor que justifica cualquier conducta o engaño.

Diario del año de la peste, de Daniel Defoe (1772),es la crónica de las vivencias de un hombre durante la epidemia de peste que azotó Londres entre 1664 y 1666. Los sucesos y la evolución de la plaga, con sus consecuencias se describen detalladamente. Se identifican barrios, calles y edificios de Londres y se introducen tablas ficticias de cifras y recuentos que dan gran verosimilitud al relato. Con habilidad periodística, se cuentan anécdotas emocionantes, moralizantes e incluso humorísticas y se opina sobre las medidas adoptadas por los gobernantes. Defoe deja constancia de las miserias, y las pocas virtudes, que una epidemia conlleva.

El último hombre (1826),de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, es una novela precursora de la literatura apocalíptica de ciencia ficción. Una peste originaria de Asia avanza hacia occidente y golpea a la humanidad hasta llevarla al borde de la extinción. La sociedad se desintegra, las ciudades se quedan desiertas y los desplazamientos de personas provocan invasiones y guerras. El protagonista, Adrian, conde de Windsor, se convierte en un líder que dirige a sus seguidores en busca de un paraíso terrenal. La narración termina con un solo hombre en la tierra, testigo del final de una civilización y una especie.

La Peste Escarlata (1912),de Jack London, es un clásico sobre la fragilidad de la civilización que plasma toda la desesperanza de su época y anticipa el crecimiento de un capitalismo atroz. La acción se desarrolla en 2072, después de que una implacable epidemia condene a la especie humana a un nuevo primitivismo salvaje y violento. Un viejo profesor de universidad, superviviente de la pandemia, luchará por recuperar e inculcar los valores perdidos a sus nietos, en un tortuoso camino hacia el conocimiento.

Muerte en Venecia (1912) es una breve novela de Thomas Mann de gran intensidad emocional y complejidad simbólica. Su protagonista, Gustav von Aschenbach, es un prestigioso escritor alemán que llega a Venecia buscando la inspiración perdida y se enamora del joven Tadzio. La lucha interior por no sucumbir a la pasión prohibida se mimetiza con un entorno decadente y asfixiante, que anticipa la epidemia de cólera que está llegando a Venecia y que las autoridades ocultan.

La peste es una obra de gran trascendencia en el pensamiento del siglo XX, que escribió el premio Nobel Albert Camus en 1947, después del infierno de la Segunda Guerra Mundial. Camus apuesta por la esperanza en el hombre y en la solidaridad como vías para la salvación. La novela se desarrolla en la ciudad de Orán y relata a través de su protagonista, el doctor Bernard Rieux, la propagación de una epidemia de peste bubónica, que obliga a imponer un estricto aislamiento. La limitación de la libertad de movimiento, inevitable para vencer a la enfermedad, lleva a la sociedad a una crisis existencial y moral. Aunque la irracionalidad y el absurdo se contagian con aun más rapidez que la epidemia, también surge lo mejor de la especie humana.

El amor en los tiempos del cólera (1985),de Gabriel García Márquez, narra la apasionante historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, que se prolonga durante más de cincuenta años. Con esta novela García Márquez rinde homenaje a los folletines amorosos del siglo XIX y a sus padres, en cuya relación amorosa se inspira el libro. El cólera es una amenaza constante que condiciona la acción de los personajes: Fermina se traslada de un pueblecito portuario del Caribe a la ciudad, huyendo del cólera y del joven Florentino, Juvenal Urbino, médico y más adelante esposo de Fermina, lucha por erradicar la enfermedad, mientras que Florentino, sufre durante años un amor delirante y enfermizo por Fermina.

Ensayo sobre la ceguera (1995),de José Saramago, es una crítica a la sociedad occidental. El premio Nobel portugués definió este libro como “la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada”. En la novela varios personajes anónimos, vinculados a la heroica mujer de un médico, muestran los límites de la conciencia humana al enfrentarse a una pandemia que consiste en la pérdida de la visión. Los afectados, aislados en cuarentena o vagando por la ciudad, buscarán sobrevivir a cualquier precio. Saramago alerta sobre “la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron”, siendo la ceguera un símbolo de la perdida de la moral social y la deshumanización.

Foto de John Noonan en Unsplash