Autor: Javier Rodríguez Laguna.

Quizá alguno de vosotros se esté planteando dedicarse de manera profesional a la investigación científica académica, y quizá no sabéis cómo tomar la decisión. Hace años yo me encontraba en la misma situación y me habría encantado que alguien me hubiera hecho un pequeño mapa y me hubiera resuelto ciertas dudas. Así que aquí va este texto, con un guiño a mi yo de finales del siglo pasado.

¿Cómo comienza una carrera investigadora? Vamos a suponer que has terminado el grado y un máster de investigación, y que en ambos has encontrado cosas que te han apasionado. Has hecho un trabajo de fin de grado (TFG) y otro de fin de máster (TFM) en los que has aprendido cosas relevantes, y te has sentido cómodo/a con las tareas realizadas. ¿Y ahora, qué? Pues ahora llega una de las decisiones más difíciles: ¿empiezo una tesis doctoral?

Una tesis es un trabajo que realizas con uno o dos directores, a lo largo de unos cuatro años. La mayoría de los noviazgos duran menos, así que es importante elegir bien. Los criterios relevantes son el económico, el científico y el personal. Para empezar, llegados a este punto necesitamos ganarnos la vida y lo normal es cobrar un salario por nuestro trabajo investigador, asociado a alguna beca o contrato predoctoral. Sin embargo, hay alguna excepción: yo hice mi tesis doctoral mientras trabajaba como profesor de educación secundaria, lo cual no me resultó fácil.

¿En qué tema debería trabajar? Quizá tenéis una idea muy clara de lo que os gustaría hacer, pero os recomiendo que no os aferréis demasiado. La tesis doctoral no es el último trabajo científico de tu vida, sino el primero. Importa más trabajar en un ambiente agradable que trabajar en el tema perfecto, por muchas razones. Puede ocurrir que cuando sepas más sobre el trabajo científico decidas que ese tema ya no te gusta tanto. Y, en cualquier caso, recuerda que siempre es posible cambiar de tema tras defender tu tesis, y que con los años irás adquiriendo autonomía investigadora.

No olvides que se puede realizar la tesis doctoral en cualquier universidad o en un organismo público de investigación, como por ejemplo en un instituto del CSIC, y también puedes plantearte hacerla en el extranjero. Habla con tus profesores de grado o de máster, no tengas vergüenza alguna en pedirles que te cuenten en qué consiste su investigación. Habla también con los estudiantes de doctorado de los grupos en los que estés interesado, pueden darte una información complementaria muy útil.

Los primeros meses de la tesis son duros. Te darán a leer un taco enorme de artículos y de libros, tendrás que aprender a manejar software nuevo, o equipamiento de laboratorio extraño. Al principio nada sale y te sientes idiota. No desesperéis, pedid ayuda cuando lo necesitéis. Y tomad nota de todo: las cosas que aprendéis, los artículos que leéis, los programas que escribís, las muestras que analizáis. Todo, y de manera sistemática, porque será útil en el futuro. En este trabajo es interesante tener un pequeño toque obsesivo-compulsivo.

A lo largo de la tesis doctoral publicarás tus primeros artículos científicos (dos o tres es lo normal, aunque eso depende del área concreta). Irás a tus primeros congresos, nacionales e internacionales. Ni que decir tiene que tu lengua de trabajo será el inglés. Si no lo hablas demasiado bien, no te preocupes, nadie se ha quedado sin investigar por tener un inglés de batalla.

Un buen día tu director/a te dice que estás preparado/a para defender tu tesis. Entonces comienza el proceso de redacción de la memoria que enviarás a un tribunal. No subestimes el tiempo que lleva, siempre es más de lo que uno cree. Y después de eso llega la defensa pública, que aterra a todo el mundo, aunque es cierto que el drama es infrecuente en la práctica. Recuerda que, en ese momento, eres la persona que mejor conoce los detalles del tema en todo el mundo. Pero no olvides que lo que el tribunal está evaluando es, ante todo, tu madurez investigadora y tu visión global.

¿Y después de la tesis, qué? Pues la cosa varía, pero en física en España es muy usual buscar un «postdoc» durante un año o dos, normalmente en el extranjero. Se aprende a trabajar con gente diferente y con reglas diferentes. El mundo de los contratos postdoctorales es una jungla, pero para ese momento ya no habrá nada que te espante. ¿Es imprescindible entonces vivir en el extranjero? Pues no, pero sí que es recomendable. Las circunstancias vitales y familiares de cada uno son diferentes, y salir al extranjero es una decisión que no se debe tomar a la ligera.

La mayor parte de los investigadores quieren regresar a su país, y -no os voy a engañar-, eso puede ser complicado, pues depende de las circunstancias políticas y económicas. En los momentos buenos hay una cantidad razonable de contratos de incorporación, tanto en las universidades como en los organismos de investigación (como el CSIC), pero jamás hemos conocido una época de verdadera bonanza. La evaluación se basa en tu experiencia investigadora, sobre todo en el número de artículos científicos publicados en revistas internacionales revisadas por pares. La exigencia en momentos malos puede ser enorme, así que hay personas que tardan bastantes años en poder volver. Y recordemos que un buen currículo no basta: siempre hace falta un poco de suerte.

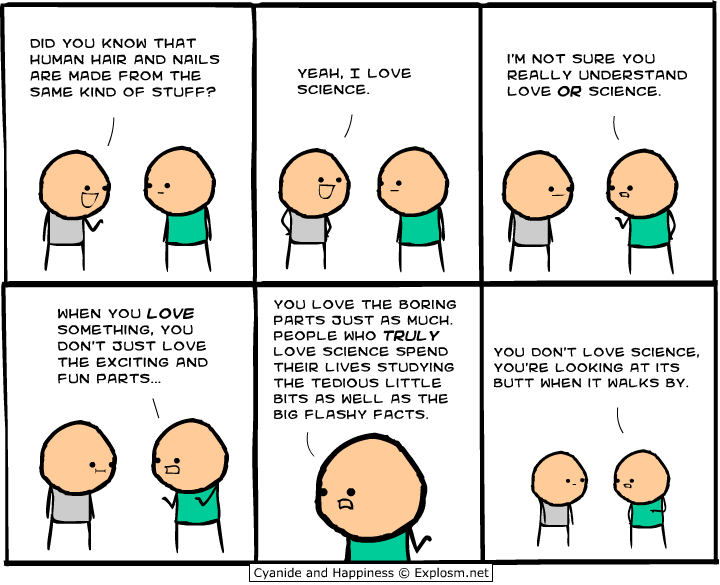

¿Cómo puedo saber si investigar es lo mío? El centro de la actividad investigadora es resolver problemas, descifrar enigmas y comprender mejor cómo funciona el universo. Pero seamos honestos, ése no es el trabajo de todos los días. Todos dedicamos muchas horas a tareas repetitivas o mecánicas y aparentemente tediosas, ya sean calculando con papel y lápiz, programando simulaciones o realizando experimentos. Y, sin embargo, cuando se trata de tu problema, cuando contribuyen a resolver el misterio que tú tienes entre manos, esas tareas pueden resultar apasionantes. Un científico no sólo disfruta al comprender, sino que también lo hace realizando el trabajo meticuloso que conduce a la comprensión.

Hagamos un repaso de las cosas buenas y las cosas malas que conlleva dedicarse a la investigación científica. Primero, éste no es un trabajo donde se gane mucho dinero. A cambio, lo normal es tener una gran autonomía y flexibilidad de horario. Si estás en la universidad, tienes que dar tus clases y tus tutorías, y tienes que estar presente en cierta cantidad de reuniones, pero por lo demás tú organizas tu tiempo. Un día trabajas dieciséis horas seguidas porque estás terminando un artículo importante, pero el día siguiente puedes llegar a mediodía. Te evalúan por tus resultados, no por el tiempo que pases en el despacho. Eso hace que, en promedio, se trabajen muchas más horas de las que figuran en tu contrato.

Segundo: es fácil que la frustración te abrume cuando miras un problema por un lado, por otro, y no sabes qué hacer con él. De hecho, no siempre se resuelven los problemas. Todos tenemos cajones llenos de proyectos que nunca se terminaron. Sin embargo, la alegría que da la resolución de un problema es difícil de describir. Hay momentos en los que las piezas del puzzle encajan, en los que encuentras el interruptor de la luz y las sombras inconexas cobran forma y sentido. Si alguna vez has sentido algo así y te hizo feliz, quizá ésta sea tu ruta.

Tercero, éste es un trabajo en el que nunca se desconecta. Puedes estar de copas un sábado por la noche y, de repente, sentir que has comprendido algo, así que precisas de una libreta (o quizá una app de notas en el móvil) para poner por escrito tus ideas. Pueden llamarte un domingo de madrugada porque hay un problema grave en el laboratorio y tienes que salir corriendo. Puedes pasar las vacaciones redactando una propuesta para obtener financiación para tu investigación.

Y, resumiendo, ¿qué características personales se requieren? En mi opinión, es muy importante la capacidad para apasionarte por el conocimiento, por resolver puzzles, tener imaginación y creatividad. Es importante tener cierta disposición analítica hacia el mundo en general, es decir, una gran curiosidad y un enorme deseo de conocer y de comprender en profundidad, no sólo en tu campo, sino en todos los ámbitos de la vida. Si alguien cree ser un genio y que las respuestas a las grandes preguntas del universo simplemente aparecerán en su cabeza, siento desilusionaros: eso no sucede jamás. No existen los genios, existe la gente que dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a resolver un problema, e incluso en esos casos no siempre se tiene éxito. Esto es un oficio, y es imprescindible tener oficio: la capacidad para hacer un trabajo humilde, meticuloso y de calidad. Una característica crucial: tesón, tesón y tesón. Culo de acero. El trabajo es duro, pero cuando trabajas en algo que te interesa, esfuerzo no es sinónimo de sacrificio. Llevo treinta años en este oficio y la verdad es que no me he arrepentido ni un solo día.

Así que, ¿qué preguntas tenéis sobre la carrera investigadora? Será un placer tratar de responderos en los comentarios.

Autor: Javier Rodríguez Laguna.

Javier Rodríguez Laguna es profesor del Dto. de Física Fundamental de la UNED.