Autor: Julio Juan Fernández.

Muchas personas tienden a pensar que nuestro conocimiento de las cosas es algo que no cambia con el tiempo ya que las cosas son como son. Sin embargo, aquellos que nos acercamos a la Física, ya sea de forma profesional porque trabajamos tratando de entender el mundo que nos rodea o de forma más amateur porque la consideramos una afición (o por ambos motivos) sabemos que esto no suele ser así. En general, en el trabajo científico uno se da cuenta de que para entender lo que le rodea (ese es el propósito de la Física, no otro) debe ser muy flexible y estar abierto a cambiar sus concepciones de cómo son las cosas. Un ejemplo de que esto puede pasar lo encontramos en la descripción de un objeto celeste cuyo nombre es Plutón (nombre que se daba en la mitología romana al dios del inframundo).

Representación del Dios Romano del inframundo Plutón.

La historia de Plutón es controvertida, rara, anómala, y en cierto modo refleja bien la forma en la que se construyen las teorías en el campo de la Física y en el de la ciencia en general. Este “planeta” (por el momento lo denominaremos así) fue descubierto a principios del siglo XX, en el año 1930. Su fecha de descubrimiento es, en cierto modo, la primera de las características raras de este planeta, porque todos sus compañeros del sistema solar (Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) fueron descubiertos bastante antes (el último antes de ser descubierto Plutón fue Neptuno en 1846). En el momento de su descubrimiento Plutón fue considerado un hermano más de la familia de los planetas del sistema solar, el noveno.

Hasta ahí la historia de Plutón es normal y tiene sus anécdotas. Por ejemplo, hay quienes dicen que su descubrimiento impactó tanto a la sociedad de la época que el famoso personaje de Walt Disney, Pluto (sí, Pluto el perro bobalicón) debe su nombre al descubrimiento del planeta. Poco después de descubrirse, Plutón comenzó a sufrir sus problemas de identidad, que por cierto vienen dados en gran medida por su tamaño, aunque en muchas ocasiones nos quieran hacer ver que esto no es así. El primer problema que sufrió Plutón se debe a que se encuentra justo detrás (si miramos desde la Tierra) de los cuatro planetas más grandes del sistema solar: Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Tal era la diferencia de tamaño que durante unos cuarenta años muchos científicos impulsaron la teoría de que Plutón era un satélite algo díscolo de Neptuno. Sin embargo, la ciencia es tozuda y las mediciones sobre la órbita de Plutón demostraron que su movimiento orbital no está ligado (aunque si relacionado) con su vecino, de forma que no es su satélite.

Imagen de Pluto, el personaje de Walt Disney cuyo nombre proviene del descubrimiento del planeta Plutón.

El siguiente revés de Plutón sobrevino a comienzos del siglo XXI, unos 76 años después de que Plutón fuese descubierto. En ese momento Plutón fue degradado, pasando de ser un planeta normal a ser un planeta enano. Muchos os preguntaréis, ¿y qué es un planeta enano? ¿Qué lo define? La definición de planeta enano es curiosa porque se obtiene por descarte. Esto es, no se define lo que es un planeta enano, sino que dice que un cuerpo celeste que parece un planeta, pero que no lo es, se llama “planeta enano”. Las siguientes preguntas que nos hacemos son, ¿y cuáles son los requisitos para ser un planeta no enano? ¿cuál ha dejado de cumplir Plutón? (o acaso, ¿cuál es el requisito que cumplió nunca?). Los cuatro requisitos son: (1) mantener una forma esférica, (2) orbitar alrededor de una estrella, (3) ser rocoso o gaseoso, y (4) que el planeta haya limpiado su órbita de otros objetos o lo que es lo mismo, que haya conseguido la dominancia orbital. Plutón cumple los tres primeros requisitos, pero no el cuarto porque se encuentra dentro del llamado cinturón de Kuiper.

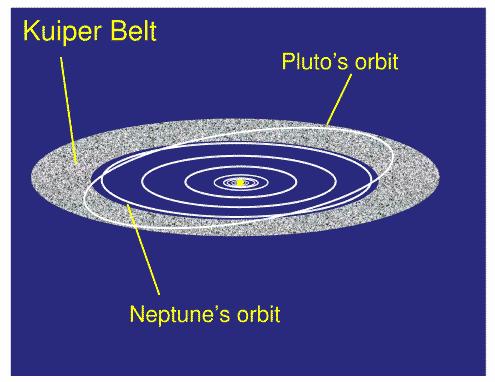

Representación artística del cinturón de Kuiper indicando las órbitas de Neptuno y Plutón, para situarlo.

El cinturón de Kuiper es la zona del espacio que se encuentra alrededor del sol a distancias entre 30 y 50 unidades astronómicas (o lo que es lo mismo a distancias de entre 30 y 50 veces la que separa la Tierra del Sol) y que está llena de cuerpos rocosos. Aunque este argumento nos resulta algo flojo como para despojar a Plutón de sus galones de planeta sin apellido (enano), sin embargo, tiene su lógica. Esta se basa en que dentro del cinturón de Kuiper existe un número incontable de objetos celestes que orbitan alrededor de Sol. Esto hace que si le volviéramos a dar a Plutón su estatus de Planeta (con mayúsculas y sin apellido) tendríamos que empezar a buscar nombres para un número incontable de nuevos planetas, y eso no es bueno porque sería una tarea inacabable. Como dato curioso diremos que aunque la controversia y el cambio de categoría se dieron con Plutón podrían haberse dado con otros planetas. De hecho, el cinturón de Kuiper contiene cuatro cuerpos que se denominan actualmente planetas enanos: Plutón, Makemake, Haumea y Eris. Además, en el sistema solar hay otro planeta enano, Ceres, que fue descubierto mucho antes que Plutón a comienzos del siglo XIX. De los cinco planetas enanos que hemos enumerado (Ceres, Plutón, Makemake, Haumea y Eris), el mayor es Ceres, que es incluso de mayor tamaño que Plutón. A pesar de ser conocido desde mucho antes, Ceres jamás fue considerado un planeta, sino un asteroide y cuando se comparó con Plutón los científicos decidieron que no eran ni planetas ni asteroides, siendo la razón que no mantenían su dominancia orbital. Las consecuencias de la comparación (recordemos que las comparaciones siempre son odiosas) fueron buenas para Ceres, que ascendió de asteroide a planeta enano, pero mala para Plutón que fue degradado y pasó de ser el noveno planeta del sistema solar a ser un simple planeta enano.

Imagen de la NASA del planeta Plutón.

Esta es, muy resumida, la historia de Plutón, el planeta indeciso, pues hoy en día no sabe si es Planeta, Asteroide o Planeta Enano. No tenemos idea de si en el futuro la historia de este planeta enano seguirá cambiando y si Plutón cambiará otra vez de categoría debido a que, por ejemplo, encontremos nuevos objetos celestes orbitando alrededor del sol, o que veamos que es mejor catalogar esos objetos con algún criterio que es diferente a los que usamos hoy en día.

Lo importante de la historia de Plutón es que nos enseña que, en Física y en otras disciplinas científicas, nada es una verdad absoluta y que todos los conceptos, las definiciones y las teorías (como la de que Plutón es un planeta) están sometidas a un escrutinio constante; y que si surgen nuevos datos que las complementan o rebaten las teorías tal y como las conocemos, no pasa nada, se cambian para mejorarlas y así describir mejor el universo que nos rodea.

Autor: Julio Juan Fernández.

Julio Juan Fernández es profesor del Departamento de Física Fundamental de la UNED.

Es una buena reflexión sobre las verdades en ciencia. Normalmente, salvo que el conocimiento aún no esté asentado, las nuevas teorías no descartan las que hay, sino que limitan el ámbito de aplicación de las anteriores.